戦艦大和の設計図は敗戦時に燃やされ、建造時の記録写真は少なく、その実像を語る資料は極めて少ない。

1987(昭和62)年12月23日、大蔵省(現在の財務省)の主計官が整備新幹線の建設に予算をつけることについて、戦艦大和・武蔵の建造、青函トンネル工事と並ぶ「昭和の三大バカ査定になる」と発言し、建設促進派の国会議員や自治体から反発を招いた。

主計官のバカ査定発言は「戦艦大和は無用の長物」という戦後の定説を反映したものだ。大艦巨砲という時代錯誤と軍官僚組織の序列第一という硬直した組織から生まれた落とし子というマイナス評価だ。

一方、「世界最大の戦艦」を建造した技術は戦後再建に生かされた、生まれた時代を間違えたが臆することなく戦艦特攻という任務に就き、「滅びの美学」に殉じた、とのプラス評価がある。

1990(平成2)年4月、呉に赴任した時の私の戦艦大和に関する知識はこの2つの評価を漠然と受け止めている程度だった。戦後50年の企画として戦艦大和に取り組み始めてから評価の基準となる資料が余りにも少ないことにきがついた。

設計図や建造記録は焼却されていた。戦死者名簿は見当たらなかった。

辛うじて戦艦大和の姿を伝える資料は、戦後の米軍調査に協力した日本人の記憶を図面化した設計図だが、それも艦全体のごく一部だった。

基本資料は呉市史第6巻と元海軍技術大佐松本喜太郎氏が1956(昭和31)年に著わした「戦艦大和その生涯の技術報告」の2冊に頼った。

戦後50年を機に呉市編さん室は各方面から戦前の呉市や呉海軍工廠の写真を集めては企画展を開いた。アメリカやオーストラリアまで市職員を派遣して写真を収集していた。呉市の動きを取材しながら、「戦艦大和を建造した町、呉市」の輪郭をとらえようとしてきた。

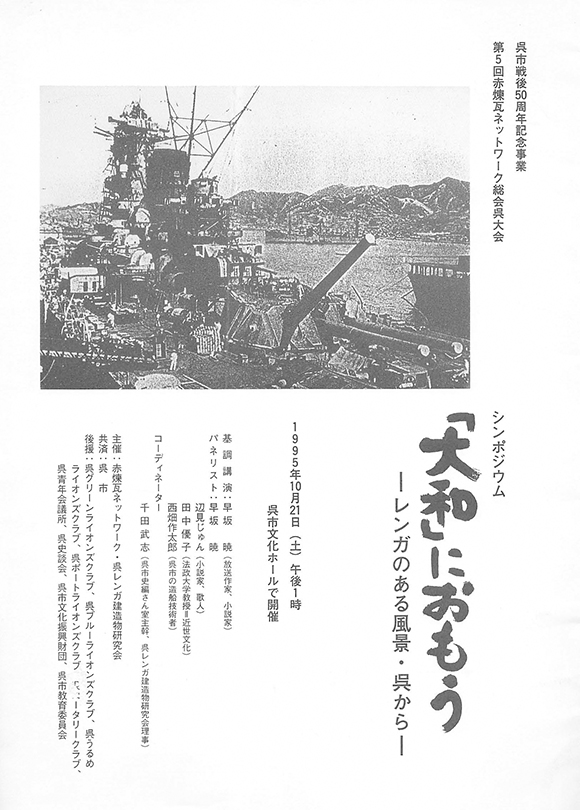

1995(平成7)年10月のシンポジウム「『大和』に思う」に「大和」に取り組む多くのヒントを得た。

パネリストの早坂暁氏は戦艦大和を造形美の観点から「オーケストラ的で文化的な、日本人の精神を象徴した」として、また建造した呉海軍工廠を「西洋型の科学を基にした科学文明のシステムの花を咲かした」とそれぞれ評した。同田中優子氏は「日本の伝統である語り継ぐ鎮魂の物語として戦艦大和を見る」と位置づけた。

主催者の平林明代・呉レンガ建造物研究会代表は「呉には立派なレンガの建物がありますが、その多くは旧海軍がつくった。旧海軍は戦艦大和を当地で建造。大和は呉から出港し、最後を遂げた。大和によって何が失われ、何が生まれたのか―をレンガの街、呉市で考え、これからの呉市がどうあるべきなのか、を探るため、このシンポジウムを企画した」、小笠原臣也市長は「歴史に根ざした町づくりを考える機会にしたい」とあいさつした。

パネリストのノンフィクション小説家、歌人辺見じゅん氏(1939-2011)は著書「男たちの大和」の取材の裏話を話した。

岡山の山奥で出会った「大和」の少年兵の手紙から「『みちお』のことは決して決してお忘れください。さよなら、さよなら」の一文を紹介。戦後、犬死と言われたりするが、遺族にとってはつらすぎる、と戦艦大和の遺族の現場を語った。

…臼淵磐はこの沖縄海上特攻作戦では自分たちの死は無駄だと思われるかもしれないが、新生日本のさきがけになるんだ、そう思って死んでいこうではないか、と言った。

今も私たちの胸にはたして彼らの死を本当に生かしているんだろうか、という気持ちがある…

と問題提起をした。

同じくパネリストとして地元から参加した呉市の造船技術者、西畑作太郎氏は「大和は沈みました。しかし、大和が残した技術は戦後、脈々と生き続けて戦後復興の大きな原動力となった」と述べた。

司会を務めた呉市史編さん室の千田武志主幹(現在は同市参与)は地元研究者ならではの重要な指摘をした。

…呉海軍工廠の工員はエリートサラリーマン的な存在だった。スポーツ、短歌、俳句が非常に盛んだった。が、その文化活動は「大和」建造に呑み込まれてしまった。「大和」の美に打ち込んでしまった…

「大和」の美に打ち込んでしまう工員の姿―は稿を改めて紹介する。

1987(昭和62)年12月23日、大蔵省(現在の財務省)の主計官が整備新幹線の建設に予算をつけることについて、戦艦大和・武蔵の建造、青函トンネル工事と並ぶ「昭和の三大バカ査定になる」と発言し、建設促進派の国会議員や自治体から反発を招いた。

主計官のバカ査定発言は「戦艦大和は無用の長物」という戦後の定説を反映したものだ。大艦巨砲という時代錯誤と軍官僚組織の序列第一という硬直した組織から生まれた落とし子というマイナス評価だ。

一方、「世界最大の戦艦」を建造した技術は戦後再建に生かされた、生まれた時代を間違えたが臆することなく戦艦特攻という任務に就き、「滅びの美学」に殉じた、とのプラス評価がある。

1990(平成2)年4月、呉に赴任した時の私の戦艦大和に関する知識はこの2つの評価を漠然と受け止めている程度だった。戦後50年の企画として戦艦大和に取り組み始めてから評価の基準となる資料が余りにも少ないことにきがついた。

設計図や建造記録は焼却されていた。戦死者名簿は見当たらなかった。

辛うじて戦艦大和の姿を伝える資料は、戦後の米軍調査に協力した日本人の記憶を図面化した設計図だが、それも艦全体のごく一部だった。

基本資料は呉市史第6巻と元海軍技術大佐松本喜太郎氏が1956(昭和31)年に著わした「戦艦大和その生涯の技術報告」の2冊に頼った。

戦後50年を機に呉市編さん室は各方面から戦前の呉市や呉海軍工廠の写真を集めては企画展を開いた。アメリカやオーストラリアまで市職員を派遣して写真を収集していた。呉市の動きを取材しながら、「戦艦大和を建造した町、呉市」の輪郭をとらえようとしてきた。

1995(平成7)年10月のシンポジウム「『大和』に思う」に「大和」に取り組む多くのヒントを得た。

パネリストの早坂暁氏は戦艦大和を造形美の観点から「オーケストラ的で文化的な、日本人の精神を象徴した」として、また建造した呉海軍工廠を「西洋型の科学を基にした科学文明のシステムの花を咲かした」とそれぞれ評した。同田中優子氏は「日本の伝統である語り継ぐ鎮魂の物語として戦艦大和を見る」と位置づけた。

主催者の平林明代・呉レンガ建造物研究会代表は「呉には立派なレンガの建物がありますが、その多くは旧海軍がつくった。旧海軍は戦艦大和を当地で建造。大和は呉から出港し、最後を遂げた。大和によって何が失われ、何が生まれたのか―をレンガの街、呉市で考え、これからの呉市がどうあるべきなのか、を探るため、このシンポジウムを企画した」、小笠原臣也市長は「歴史に根ざした町づくりを考える機会にしたい」とあいさつした。

パネリストのノンフィクション小説家、歌人辺見じゅん氏(1939-2011)は著書「男たちの大和」の取材の裏話を話した。

岡山の山奥で出会った「大和」の少年兵の手紙から「『みちお』のことは決して決してお忘れください。さよなら、さよなら」の一文を紹介。戦後、犬死と言われたりするが、遺族にとってはつらすぎる、と戦艦大和の遺族の現場を語った。

…臼淵磐はこの沖縄海上特攻作戦では自分たちの死は無駄だと思われるかもしれないが、新生日本のさきがけになるんだ、そう思って死んでいこうではないか、と言った。

今も私たちの胸にはたして彼らの死を本当に生かしているんだろうか、という気持ちがある…

と問題提起をした。

同じくパネリストとして地元から参加した呉市の造船技術者、西畑作太郎氏は「大和は沈みました。しかし、大和が残した技術は戦後、脈々と生き続けて戦後復興の大きな原動力となった」と述べた。

司会を務めた呉市史編さん室の千田武志主幹(現在は同市参与)は地元研究者ならではの重要な指摘をした。

…呉海軍工廠の工員はエリートサラリーマン的な存在だった。スポーツ、短歌、俳句が非常に盛んだった。が、その文化活動は「大和」建造に呑み込まれてしまった。「大和」の美に打ち込んでしまった…

「大和」の美に打ち込んでしまう工員の姿―は稿を改めて紹介する。

このシンポジウムには筆者も微力ながら手伝った。講師に田中優子さんにお願いする役目を引き受け、取材で東京出張の折、代官山の田中事務所受付で縷々趣旨を説明した。また、打ち合わせ場所として朝日新聞呉支局を使ってもらった。

当時は新聞社の地方支局は地元の文化交流の場所として使われていた。長崎県・佐世保支局赴任当時の思い出だが、労働団体の幹部と海上自衛隊の広報部員が当支局で鉢合わせした。すると、二人は旧知の間柄でお互い懐かしむことしきり。しまいには労働団体の幹部は「若い自衛隊員の帽子のかぶり方がなっていない」などと注文をつけていた。

立場が違っても場所によっては話ができる。新聞社の地方支局はその一つを担っていた、と思うが、今や地方記者はリストラの最初にあげられ、支局局舎は空き家同然だ。地元新聞からニュースを受ける地域が出てきた。

また、ことさらに新聞を色分けする風潮が進み、支局に出入りすることを慮るようになった。

リストラと分断化により全国紙の支局は地方の文化を担うには影が薄い。

全国紙の地方記者は2、3年で転勤するから後腐れがない。「朝日さんの所に行けば、酒は飲めるし、誰かに会えるよ」と笑い合った日々が懐かしい。

当時は新聞社の地方支局は地元の文化交流の場所として使われていた。長崎県・佐世保支局赴任当時の思い出だが、労働団体の幹部と海上自衛隊の広報部員が当支局で鉢合わせした。すると、二人は旧知の間柄でお互い懐かしむことしきり。しまいには労働団体の幹部は「若い自衛隊員の帽子のかぶり方がなっていない」などと注文をつけていた。

立場が違っても場所によっては話ができる。新聞社の地方支局はその一つを担っていた、と思うが、今や地方記者はリストラの最初にあげられ、支局局舎は空き家同然だ。地元新聞からニュースを受ける地域が出てきた。

また、ことさらに新聞を色分けする風潮が進み、支局に出入りすることを慮るようになった。

リストラと分断化により全国紙の支局は地方の文化を担うには影が薄い。

全国紙の地方記者は2、3年で転勤するから後腐れがない。「朝日さんの所に行けば、酒は飲めるし、誰かに会えるよ」と笑い合った日々が懐かしい。

「波頭」内の文章、写真、図表、地図を筆者渡辺圭司の許可なく使用することを禁止します。

問い合わせ、ご指摘、ご意見はCONTACTよりお願いします。

「波頭」内の文章、写真、図表、地図を筆者渡辺圭司の許可なく使用することを禁止します。

問い合わせ、ご指摘、ご意見はCONTACTよりお願いします。