機先を制することである。戦艦大和の使命は「5分間の勝負」にある―大和で主砲の照準を定める方位盤の旋回手だった家田政六さんの話だ。①

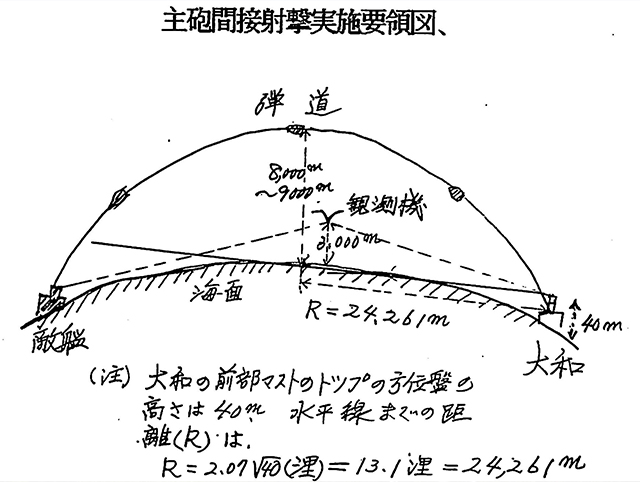

大和の主砲弾の射程距離は約41.4㌔。敵艦をこの41㌔圏内に捉えたら5分間の先制攻撃で撃破する、という考えだ。

この「5分間」はパナマ運河を通行できる最大幅の米戦艦から想定された。②

事実、大和の1年2ヶ月後に就役した米戦艦アイオワ(基準排水量48,500㌧)の射程距離は約37㌔。大和はアイオワの射程外4㌔から撃ち込むことができる。アイオワがこの4㌔を30ノット(時速54㌔)で乗り切る時間は約4分半。この間に致命傷を与えようというアウトレンジ戦法だ。

ワシントン海軍軍縮条約=1922(大正11)年=で日本海軍の力量は対米6割と決められた。量の差を質で補うために猛訓練と個艦優位を2本柱とした。

大和主砲の9門が一斉に発射して次の斉射までにかかる時間は40秒。5分間で7回、斉射できる。撃ち込む砲弾数は63発。うち1発でも当たれば、という確率の先制攻撃だ。

砲弾1発の重量は1.46㌧だから「5分間」の総鉄量は約92㌧になる。

砲弾、火薬を艦艇から巻き上げる、砲身を上げ下げする動力は水圧で伝えた。水圧管の水漏れは最小でなければならない。革パッキンの使命はこの水漏れを防ぐことだ。渡辺武少佐が4年をかけて改良したV形革パッキンは1934(昭和9)年から海軍の全艦艇に取り付けられた。

艦政本部の谷村豊太郎・第一部長は1937(昭和12)年3月12日、はがきで渡辺少佐に「革衝帯理論は火兵学会誌に出して適当のものと認め候」と外部に発表するよう勧めてきた。渡辺少佐の革パッキン改良は評価されたのだ。

同年7月の火兵学会誌に「単杷緊具論」と題して発表した。1943(昭和18)年春に東大に論文を提出し、同5月10日付で工学博士の学位を得た。軍事工場で得た知見だが一般社会に役立つと認められたのだ。③

同年7月25日発行の火兵学会誌第37巻第2号は渡辺少佐の学位論文「革パッキンに関する研究」を掲載した。

この間の1942(昭和17)年8月1日、渡辺少佐はこの革パッキン改良をもって海軍大臣から海軍技術有効章を受けた。

海軍技術有功章は1941(昭和16)年8月18日、勅令で定められた。「海軍に関する技術上の顕著なる研究、発明または考案をなしたるもの」に海軍大臣が賞状、徽章を授与する。現場の創意工夫を促す制度だ。副賞の報奨金は平均して300円。当時の公務員初任給の4ヶ月分という奮発ぶりだ。

1943(昭和18)年5月19日付海軍公報号外の受賞者一覧を見ると、

小貫精治大尉は「固定機銃同調発射装置の考案」で副賞として300円。

谷村豊太郎中将は「A2根幹構成法砲身、及び装填せる弾丸の滑落防止法を考案、完成」で700円。谷村中将は6年前の艦本第一部長時代、渡辺少佐に革パッキン改良の成果を学会誌に発表するように勧めた人だ。

渡辺少佐の副賞の金額については記録が見当たらない。

日本海軍が1872(明治5)年に発足して70年近くたち、初めて制度として下々の意見を吸い上げる施策を始めた。命令、服従の軍隊組織が国家総力戦の態勢を整えるために衆知の結集を図ろうというのだろう。

民間人の提案を受けて革パッキンを改良した渡辺・造兵少佐は戦後、「戦艦の砲塔改装の一番忙しい時に、しかも10年の長きに渡って第14工場(砲塔工場)に居らしてもらい、よくやったものだ。パッキンの改良によって戦力に多大の貢献をしたことを密かに喜んでいる」と回想する。

この「5分間」はパナマ運河を通行できる最大幅の米戦艦から想定された。②

事実、大和の1年2ヶ月後に就役した米戦艦アイオワ(基準排水量48,500㌧)の射程距離は約37㌔。大和はアイオワの射程外4㌔から撃ち込むことができる。アイオワがこの4㌔を30ノット(時速54㌔)で乗り切る時間は約4分半。この間に致命傷を与えようというアウトレンジ戦法だ。

ワシントン海軍軍縮条約=1922(大正11)年=で日本海軍の力量は対米6割と決められた。量の差を質で補うために猛訓練と個艦優位を2本柱とした。

大和主砲の9門が一斉に発射して次の斉射までにかかる時間は40秒。5分間で7回、斉射できる。撃ち込む砲弾数は63発。うち1発でも当たれば、という確率の先制攻撃だ。

砲弾1発の重量は1.46㌧だから「5分間」の総鉄量は約92㌧になる。

砲弾、火薬を艦艇から巻き上げる、砲身を上げ下げする動力は水圧で伝えた。水圧管の水漏れは最小でなければならない。革パッキンの使命はこの水漏れを防ぐことだ。渡辺武少佐が4年をかけて改良したV形革パッキンは1934(昭和9)年から海軍の全艦艇に取り付けられた。

艦政本部の谷村豊太郎・第一部長は1937(昭和12)年3月12日、はがきで渡辺少佐に「革衝帯理論は火兵学会誌に出して適当のものと認め候」と外部に発表するよう勧めてきた。渡辺少佐の革パッキン改良は評価されたのだ。

同年7月の火兵学会誌に「単杷緊具論」と題して発表した。1943(昭和18)年春に東大に論文を提出し、同5月10日付で工学博士の学位を得た。軍事工場で得た知見だが一般社会に役立つと認められたのだ。③

同年7月25日発行の火兵学会誌第37巻第2号は渡辺少佐の学位論文「革パッキンに関する研究」を掲載した。

この間の1942(昭和17)年8月1日、渡辺少佐はこの革パッキン改良をもって海軍大臣から海軍技術有効章を受けた。

海軍技術有功章は1941(昭和16)年8月18日、勅令で定められた。「海軍に関する技術上の顕著なる研究、発明または考案をなしたるもの」に海軍大臣が賞状、徽章を授与する。現場の創意工夫を促す制度だ。副賞の報奨金は平均して300円。当時の公務員初任給の4ヶ月分という奮発ぶりだ。

1943(昭和18)年5月19日付海軍公報号外の受賞者一覧を見ると、

小貫精治大尉は「固定機銃同調発射装置の考案」で副賞として300円。

谷村豊太郎中将は「A2根幹構成法砲身、及び装填せる弾丸の滑落防止法を考案、完成」で700円。谷村中将は6年前の艦本第一部長時代、渡辺少佐に革パッキン改良の成果を学会誌に発表するように勧めた人だ。

渡辺少佐の副賞の金額については記録が見当たらない。

日本海軍が1872(明治5)年に発足して70年近くたち、初めて制度として下々の意見を吸い上げる施策を始めた。命令、服従の軍隊組織が国家総力戦の態勢を整えるために衆知の結集を図ろうというのだろう。

民間人の提案を受けて革パッキンを改良した渡辺・造兵少佐は戦後、「戦艦の砲塔改装の一番忙しい時に、しかも10年の長きに渡って第14工場(砲塔工場)に居らしてもらい、よくやったものだ。パッキンの改良によって戦力に多大の貢献をしたことを密かに喜んでいる」と回想する。

世界の主要海軍国間で結ばれた1922(大正11)年のワシントン海軍軍縮条約はロンドン同条約を経て14年間続いたが、日本が脱退し、1937(昭和12)年から無条約状態となった。

日米の間で建艦競争が始まる。日本海軍は量より質で対抗しようと大艦巨砲の艦隊を計画した。

1937(昭和12)年度は第3次補充計画を、㊂を略字としたため通称マルサン計画と呼ぶ、1939(昭和14)年度では第4次充実計画、通称マルヨン計画、1942(昭和17)年度は第5次補充計画、通称マルゴ計画、続いてマルロク計画まで構想を立てた。

構想では46センチ砲搭載4隻、50センチ砲搭載7隻の計11隻をそろえる計画だ。④

一番艦を建造する造船所は呉海軍工廠が担う。その一番艦が戦艦大和だ。

「大艦巨砲」建造の新時代を迎え、呉海軍工廠はその組織、現場を一新しようとする。各作業過程の流れを見直して能率増進を図り、作業員の生産性を上げることが目的だ。アメリカ仕込みの科学的管理法を導入した。それまで各現場を仕切っていた「名人」に頼らない呉工廠に生まれ変わって戦艦大和の建造を迎えた。

日米の間で建艦競争が始まる。日本海軍は量より質で対抗しようと大艦巨砲の艦隊を計画した。

1937(昭和12)年度は第3次補充計画を、㊂を略字としたため通称マルサン計画と呼ぶ、1939(昭和14)年度では第4次充実計画、通称マルヨン計画、1942(昭和17)年度は第5次補充計画、通称マルゴ計画、続いてマルロク計画まで構想を立てた。

構想では46センチ砲搭載4隻、50センチ砲搭載7隻の計11隻をそろえる計画だ。④

一番艦を建造する造船所は呉海軍工廠が担う。その一番艦が戦艦大和だ。

「大艦巨砲」建造の新時代を迎え、呉海軍工廠はその組織、現場を一新しようとする。各作業過程の流れを見直して能率増進を図り、作業員の生産性を上げることが目的だ。アメリカ仕込みの科学的管理法を導入した。それまで各現場を仕切っていた「名人」に頼らない呉工廠に生まれ変わって戦艦大和の建造を迎えた。

① 家田政六所感=戦艦大和の沖縄海上特攻作戦当時、特務中尉(主砲方位盤旋回手、31歳)。沈没50年の1995(平成7)年記述。

② 松本喜太郎著、戸高一成編「戦艦大和設計と建造」=アテネ書房2000年刊16ページ

③ 東京大学工学部造兵精密同窓会誌大樹掲載の渡辺武「パッキンと私の因縁(その三)」

④ 日本海軍史第4巻41ページ=財団法人海軍歴史保存会編、第一法規出版1995年刊

「波頭」内の文章、写真、図表、地図を筆者渡辺圭司の許可なく使用することを禁止します。

問い合わせ、ご指摘、ご意見はCONTACTよりお願いします。

「波頭」内の文章、写真、図表、地図を筆者渡辺圭司の許可なく使用することを禁止します。

問い合わせ、ご指摘、ご意見はCONTACTよりお願いします。